研究

研究 スプレー10分で細胞内へ:アミノ酸輸送体ナノ粒子が植物の薬剤送達を刷新

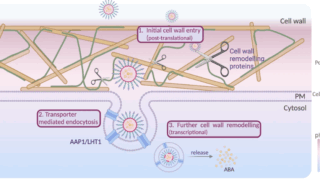

Asp修飾ナノ粒子がAAP1/LHT1を介して外力なしに植物細胞へ到達。10分で取り込み、ABAの耐乾燥効果を超低用量で実証。仕組みと応用をわかりやすく解説。

研究

研究  研究

研究  研究

研究  研究

研究  研究

研究  研究

研究  研究

研究  研究

研究  研究

研究  研究

研究