「種子のサイズはどうやって決まるのか?」

この問いは、農業や植物科学における古くて新しいテーマです。栄養状態、遺伝子、環境条件などが影響すると言われてきましたが、「最終的な種子サイズをコントロールする分子スイッチ」は長らく謎に包まれていました。

2025年、Current Biology誌に掲載された中国・浙江大学などの研究チームによる論文が、この謎に大きな光を当てました。

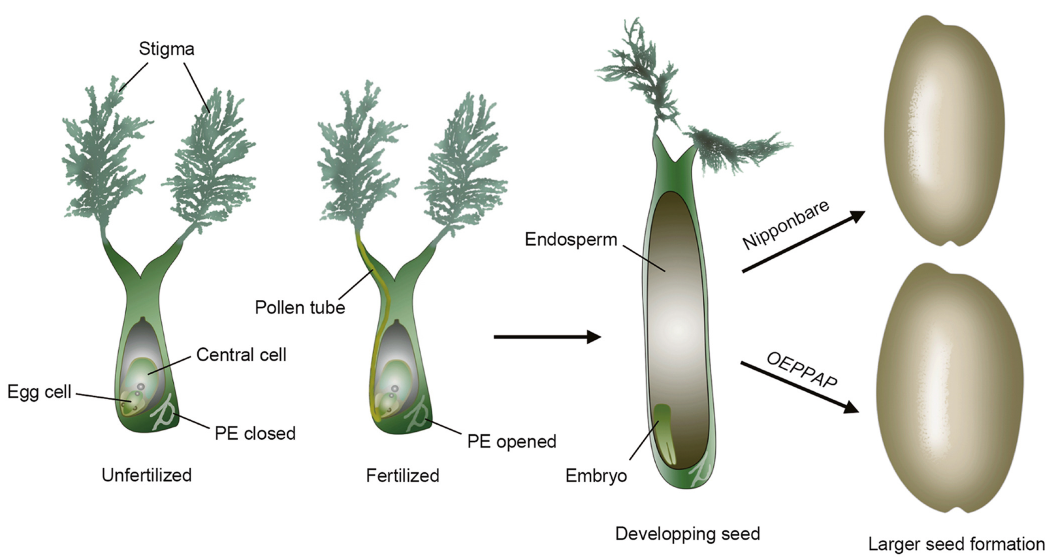

なんと、「受精が起きたことを合図に、篩部(師管)という植物の“輸送道路”の終点にある“栓”が開き、種子へ一気に栄養が流れ込む」という新しい仕組みを明らかにしたのです。

引用文献:Fertilization-dependent phloem end gate regulates seed size.

実験の詳細と、わかったこと

研究ではまず、被子植物の胚珠(種子になる部分)を詳細に観察しました。すると、胚珠の「後端」(chalaza)に当たる篩部の末端に、カロース(callose)という多糖で“栓”がされていることが確認されました。

この“栓”は、受精が起こったタイミングで急速に分解され、それまで滞っていた師管からの栄養(糖類やアミノ酸)が一気に胚珠に流れ込むようになります。まさに、「栓を開けたように栄養が押し寄せる」状態です。

研究チームは、蛍光トレーサーを用いて篩部の輸送動態を可視化し、この“栓の開放”が受精のタイミングと一致して起こることを時系列で明確に示しました。

変異体の解析からわかったこと ── “栓が開かないとどうなる?”

ここで研究チームはひと工夫。カロースの分解に関わる酵素(カロース分解酵素)を失った変異体を作成しました。するとどうでしょう?

この変異体では、栓**(篩部末端)が開かず、栄養が胚珠に届かない**。その結果、種子は小さく痩せ細り、発育も悪くなるのです。

いわば、「種子に行くはずの補給ラインがストップした」状態。せっかく受精しても、水門が開かないせいでダムに水が貯まらない──そんなイメージです。

栄養の通り道の栓が開かないことで種子のサイズが変わる、考えてみれば妥当な反応ですが、これまで分かっていなかった新しい反応とはいえシンプルな感じもします。

応用例とインパクト──この“ゲート”を使えば、収量が変わる?

この研究のインパクトは極めて大きいです。なぜなら、種子サイズは作物の収量に直結する重要な形質だからです。

論文では、将来的にこの「栓の開閉タイミング」を制御することで、作物の種子サイズを意図的に大きくする技術に応用できる可能性が示唆されています。特に米・小麦・豆類など、種子を食用とする作物には極めて有効な戦略になりえます。

応用アイデア考えてみた

- 栓開放酵素の過剰発現品種:自然状態よりも早く・強く栓を抜いて、種子に栄養を優先配分。

- 「栓の開閉」をセンシングする診断技術:作物の収穫時期の最適化や肥料投入時期の調整に活用。

- 水ストレス下でも機能する“開栓制御系”:気候変動下の農業でのレジリエンス強化。

おわりに

植物の体内で、栄養がどのように流れているか──それはこれまで見えにくい「ブラックボックス」でした。しかし今回の研究は、その輸送の最終出口に“栓”があり、しかもその“抜栓”が種子サイズを左右していたことを世界で初めて示しました。

今後、この「栓」の操作技術が実用化されれば、種子作物の収量や栄養価を高める新たな育種技術として農業分野に大きな革命をもたらす可能性があります。植物の中の小さな“栓”が、まさに未来の農業へつながるボトルネックなら、すぐにでも抜いてしまいたい!

コメント