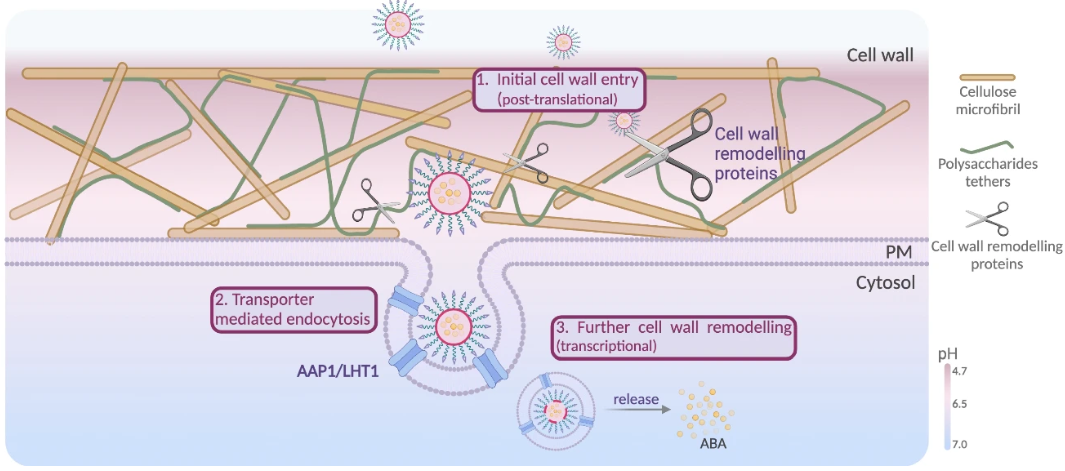

植物に分子を届けるのは、細胞壁と細胞膜という二重のドアがあるから難しい——そんな常識を変えたのが、アスパラギン酸で表面を飾ったミセル型ナノ粒子(Asp/PDPA‑NP)です。葉面スプレーや共培養するだけで、特殊な装置や高圧、超音波といった外力なしに10分以内に植物の細胞質へ到達します。植物側のアミノ酸輸送体AAP1/LHT1を“受け口”として使い、クラトリン依存性エンドサイトーシスで取り込ませる仕組みが解明されています。モデル薬剤のアブシジン酸(ABA)を粒子に載せると、植物内に確実に輸送され、1 nMという超低用量でも乾燥耐性を引き出し、また、ダイズやトウモロコシなどメジャークロップでも有効性が確認されています。

Reference:Amino acid transporters mediate autonomous delivery of nanoparticle vehicles into living plants

背景:なぜ植物への送達は難しかったのか

植物の細胞壁はセルロースなどが作る緻密な網目で、自由に通れるサイズは5 nm未満とされます。かなり小さいです。また、その先には脂質二重層の細胞膜があり、これも物質送達が難しい要因です。これまで、植物内部に物質を届ける方法は、超微小粒子や機械的外力に頼る手法が中心で、広域散布や生体適合性の面でハードルがありました。今回のアプローチは、重金属フリーかつ外力不要で、普段どおりの散布でも細胞内へ届けられる点が新しいところです。

粒子の正体とスピード:自己組織化ミセルが運ぶ

驚くべき輸送効率を叩き出す、画期的な”キャリア”は、Asp‑PEG‑PDPAという重合体が水中で自己組織化してできるミセル(球状の集合体)です。膜非透過性の蛍光色素(DiO)を載せた場合の平均粒径はおよそ 166 nm、植物ホルモンであるABAを載せた場合はおよそ 134 nmと、小さいとはいえ、植物の2重の関門をクリアするのは難しいサイズです。なのに、植物の中へ入ります。粒子に物質を搭載する効率は平均で約 71%と高めで、放出は数十時間かけて徐々に進む特性を持っています。タイムラプス観察では、最短10分以内に取り込み開始→数時間で組織深部へとシグナルが広がりました。

どう通る?:細胞壁の“ゆるみ”+エンドサイトーシスの二段攻め

実際、細胞壁と細胞膜の通過はどのように行われているのか。そのシステムは二段構えです。

第1段:細胞壁を“通りやすくする”

Asp(アスパラギン酸)でタグ付けした粒子は、対照の粒子よりも原形質(細胞の中身)側にシグナルが回りやすいことが観察されています。さらに葉の遺伝子発現を調べると、細胞壁の組み替え(リモデリング)に関わる遺伝子群が一時的に上がる傾向が出ます。これは、粒子が来た直後に細胞壁が少し“ゆるんで”、通り道ができる状態を示していると考えられます。

第2段:細胞膜は“抱え込ませて”入る

次の関門は細胞膜です。ここでは、植物がもともと持っているアミノ酸輸送体 AAP1とLHT1が“受け口”として働きます。Aspで飾られた粒子がこれらの輸送体につかまり、そのままクラトリン依存性エンドサイトーシス(被覆小胞で取り込む仕組み)で細胞内に運び込まれる、という流れです。実験的にも、エンドサイトーシスを妨げるTyrA23という薬剤で取り込みが減ること、またaap1 や lht1 の変異体ではABAを粒子で運んだときの応答(例:RD29Aの誘導や耐乾燥性の上昇)が弱まることが確かめられており、このモデルを後押ししています。

整理すると、最初に細胞壁が“ゆるむ”ことで通り道ができ、次に輸送体を利用して膜を“内側から開けてもらう”——この二段階でナノ粒子が細胞の中へ入っていく、というイメージです。

どこまで届く?:種と組織をまたぐ普遍性

モデルのシロイヌナズナだけでなく、ダイズ(双子葉)やトウモロコシ(単子葉)でも、葉・根の細胞質へ到達する様子が観察されました。トラデスカンチア(観葉植物)のように向軸側の表面(気孔が少ない面)でも取り込みが見られ、展着剤なしでもクチクラ層を越えて内部へ届くことを示唆します。さらに種子でも応答(発芽遅延)が確認され、運ばれた分子が実際に“効いている”ことを生理現象で裏づけています。

どれくらい効く?:ABAで見る実力

輸送が効率良く行われることはわかりました。しかし重要なのはどれだけ細胞質へ運び込めたか。葉の区画抽出の定量では、粒子搭載ABAは遊離ABAに比べてプロトプラスト内で約39倍、細胞壁+膜をまたいだ総合で約69倍の搬入効率でした。表現型でも、1 nM〜1 µMの粒子搭載ABAが1 mMの遊離ABAとほぼ同等の乾燥耐性を示し、葉温上昇(気孔閉鎖の指標)や生存期間の延長がダイズとトウモロコシでも確認されています。要するに「必要量が桁違いに減る」のが一番のインパクトです。

まとめ:実装に繋がる“試したい”応用

Aspで“タグ付け”したミセル型ナノ粒子(Asp/PDPA‑NP)をスプレーするだけで、植物は自前のアミノ酸輸送体(AAP1/LHT1)を使って粒子ごと取り込み、10分以内に細胞質へ届く――というのがこの研究の肝です。葉でも根でも、単子葉・双子葉でも成立し、モデル薬剤のABAでは極低用量(1 nM〜)で乾燥耐性の効果が再現されました。従来の「超微小粒子」や「外力」を頼らずに細胞壁→膜の二重の関門を抜けられる点が新しく、今後は圃場スケールでの最適化(散布条件・pH・展着性)、長期の安全性・環境動態、コスト・規制対応を詰められるかが実装の鍵になりそうです。

この技術、こんなことに使えるかもしれません。

- 乾燥対策のマイクロドーズ散布(実証):高温・少雨のタイミングにABA搭載粒子を単回スプレー。蒸散を抑えて水分を守りつつ、従来よりはるかに少ない量で効果を狙えます。

- 発芽タイミングの微調整(実証):種子への適用で発芽遅延が得られる点を利用し、播種後の“待った”をかける用途(穂発芽対策など)に応用可能性。

- 生理トレーサーの可視化(実証):膜非透過性の色素でも細胞質まで運べるため、葉内での移行・拡散をライブに観察する実験ツールとして使えます。

- PGRの局所デリバリー(要検証):オーキシン/サイトカイニンなど他の植物ホルモンを載せ、器官ごとの微量処理で形質を細かく調整する発想。

- バイオスティミュラントの低用量化(要検証):アミノ酸や小分子を必要部位へ確実に届けることで、投与量・回数の最適化を図る。

- 核酸・タンパク質搬送への拡張(要検証・高難度):設計を工夫すればsiRNA/ペプチド等の搬送にも道があるかもしれません。新たなゲノム編集ツールに?!

新しい技術・新しいアイディアは私達の生活を変えるかもしれませんね!

コメント