雨が語りかける森のストーリー

熱帯雨林の樹冠は、地上からはほとんど見えない“もうひとつの世界”です。頭上40メートルを超える高さに広がるこの層には、鳥や昆虫、コケ、菌類など、私たちが簡単には観察できない無数の生き物が暮らしています。しかし、その実態を調べるのは容易ではありません。従来はクレーンやロープを使って危険を冒しながら登る必要があり、調査できる範囲も限られていました。そんな難題に対して、研究者たちが着目したのが、自然そのものがもたらす“雨”の力です。降り注ぐ雨は葉や枝を洗い流し、そこに住む生物の痕跡である DNA(環境DNA:eDNA)を地表へと運びます。まるで森が自分の住民名簿を雨粒に託しているかのようです。こうして生まれた新しい手法が、今回紹介する 「レインウォッシュDNA」 です。これは私たちの自然観察や生態系研究のあり方を大きく変える可能性を秘めています。

樹冠は“地球の心臓部”

地球上の熱帯雨林は、全陸地のわずか数%を占めるにすぎませんが、世界の生物多様性の半分近くを抱えています。その中でも特に重要なのが樹冠です。樹木の頂部に広がるこのエリアは、太陽光を最初に受け止める場所であり、光合成によって膨大な量の有機物を生み出します。さらに、鳥やコウモリ、昆虫、菌類、微生物などが共存する“生命の交差点”でもあります。つまり樹冠は、森のエネルギー循環のエンジンであると同時に、地球規模での炭素固定や気候安定化にも大きく貢献しているのです。

ところが、この樹冠の世界は研究が非常に難しい領域でもあります。巨木に登るための専用タワーやクレーンは限られており、数百ヘクタールに広がる森林をくまなく調べることは現実的ではありません。ドローンや気球を使った空中調査も試みられていますが、視覚的に観察できるのは目に見える生物に限られます。さらに、地上での土壌 DNA 分析では地面に落ちた痕跡ばかりを拾いやすく、肝心の樹冠の生態を正しく反映しているとは限りません。こうした状況を打開するために登場したのが、雨を“DNAの運び手”として活用するレインウォッシュDNAという斬新な手法でした。

実験方法:アマゾンに広がる“天然ラボ”を利用

研究チームは、南米アマゾンの原生林と、近隣に広がるゴム・ローズウッドのプランテーション林を比較対象に選びました。実験現場は高さ40m以上の樹冠が連なる、まさに世界最大級の“天然ラボ”です。研究者たちは、傘のような形をしたシンプルで安価な雨水収集装置を設置しました。この装置の内側にはセルロース膜や陶器片、綿布など複数種類の素材が取り付けられ、降り注いだ雨が葉を通じて洗い流す DNA 断片を効率的に捕らえる仕組みです。

さらに、検出の精度を確認するために、研究チームは樹冠にニンジンジュース由来の DNA を吹き付ける実験を実施しました。これは人工的に「DNAの目印」を加えることで、どのくらいの期間雨水中に残るのか、どの距離まで移動するのかを確かめるための工夫です。こうした操作により、単なる雨水の中の偶然の混入ではなく、樹冠から実際に流れ落ちる生物由来の情報を捉えていることを確証しました。雨水は毎回の降雨後に採取され、最大40日間にわたるサンプル解析が行われました。

実験の結果、雨が描き出す“生き物たちの全景”

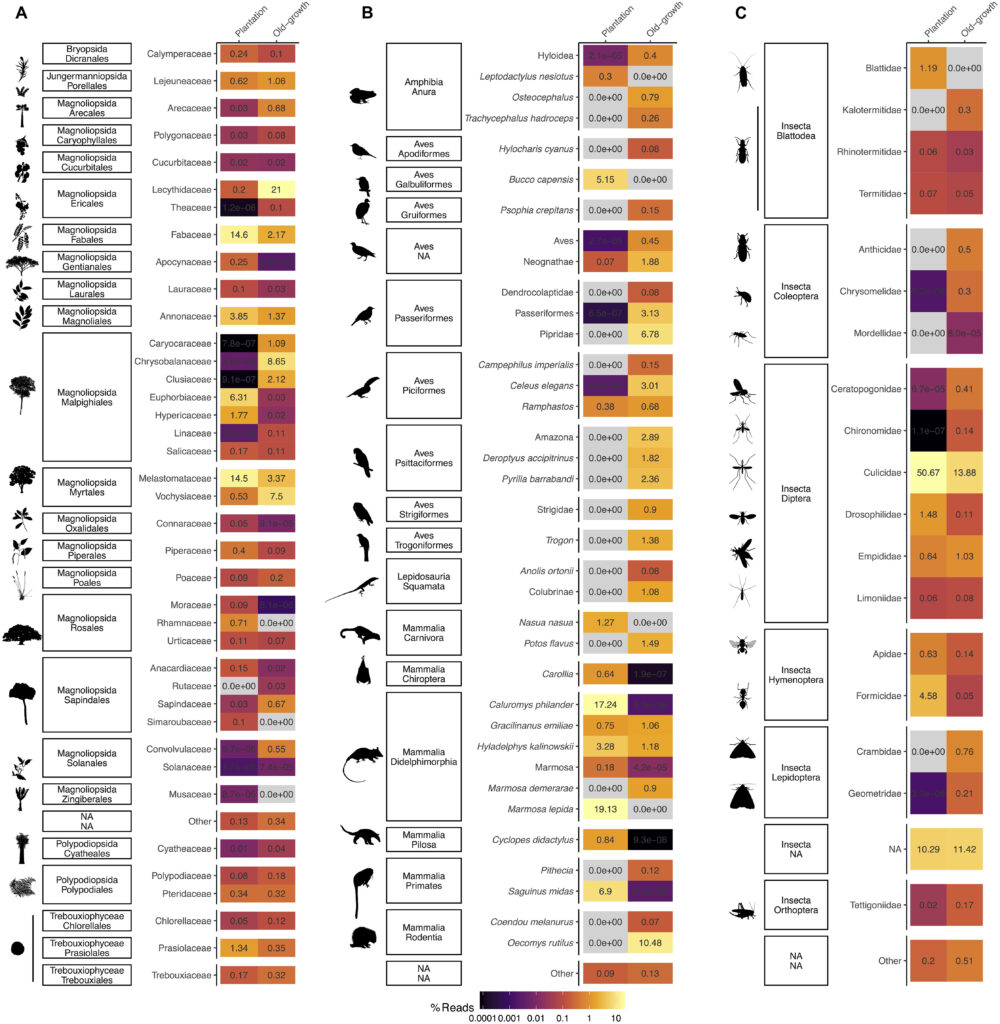

解析の結果、古代林の多様性の豊かさが数字として明らかになりました。古代林からは植物155種、脊椎動物61種、昆虫276種が確認され、プランテーション林のそれぞれ 111種・32種・153種を大きく上回りました。つまり、古代林はプランテーションに比べて 1.3~1.9倍も多様性が高いという結果です。

また、ニンジンDNAの“追跡実験”によって、雨水に流れ込んだ DNA は最長で 29日間検出可能であることが分かりました。さらに、検出された DNA は数十メートル範囲で局所的に集まっており、遠方から飛んできたものではなく、主にその場の樹冠由来であることが示されました。これは、レインウォッシュDNAが“その森固有の生物多様性”を正確に捉えられることを強く裏付けています。

レインウォッシュDNAの科学的インパクト

この研究から見えてきたのは、レインウォッシュDNAが「時間」と「場所」という2つの要素を同時に記録できるユニークな手法であるという点です。雨粒が落ちてくるまでに数日から数週間かかるため、樹冠に存在した生物の痕跡が“時間をかけて積み重なった記録”として地上に集まります。一方で、雨は樹冠の比較的近くでDNAを洗い落とすため、情報がぼやけず、調査地点ごとの局所的な多様性が反映されるのです。これは、従来の空気由来 eDNA が広範囲の情報を拾いすぎるという欠点を補うものであり、地上調査と樹冠調査の“ちょうど中間”をカバーできる革新的な技術といえます。

もちろん課題もあります。熱帯林は未記載種が多いため、DNA データベースが十分でない地域では正確な種同定が難しい場合があります。しかし、そのこと自体が「新種発見の余地」を示しており、研究を進める動機付けにもなります。環境変動や森林破壊が進む中、レインウォッシュDNAは“失われつつある自然”を記録し、未来の生態系保全に不可欠な基盤を築く可能性を秘めています。

私たちの暮らしとPlant Hack

では、このレインウォッシュDNAが私たちの生活にどうつながるのでしょうか。例えば都市部の公園や街路樹に簡易的な収集器を設置すれば、地域の生物多様性を定期的に可視化できます。学校の理科教育にも応用でき、子どもたちが「雨が運んでくる DNA」を自分たちで調べることで、身近な自然を科学的に理解する体験につながります。

また、研究の現場では、森林再生プロジェクトや生態系修復のモニタリングに大きく役立ちます。植林地が時間をかけてどのように多様性を回復していくのか、あるいは病害虫や外来種がどの段階で侵入してくるのかを、非侵襲的に把握できるのです。将来的には、都市緑化の効果測定や、生態系サービスの評価、さらには気候変動に対する自然のレジリエンス研究にも役立つでしょう。雨粒を“DNAセンサー”に変えるこの技術は、私たちの暮らしと自然理解をつなぐ新時代のPlant Hackとして、広がりを見せていくかもしれません。

参考文献

- Phys.org: DNA in rainforest rainwater study

- World Rainforests News: Rain reveals rainforest canopy life

コメント