コーヒー分類の地図と、隠れた希少種たち

世界で商業的に栽培されるコーヒーの約60〜70%はアラビカ(Coffea arabica)、30〜40%はロブスタ(C. canephora)です。これ以外にも、野生種や地域限定で栽培される種は100種以上知られていますが、その多くは絶滅の危機にあり、IUCNレッドリストで高い絶滅危惧ランクに位置づけられています。こうした希少種は、病害抵抗性や耐暑性、独特の風味をもたらす遺伝資源としても重要で、気候変動時代のコーヒー産業の“保険”の役割を果たします。その中で、リベリカ(Coffea liberica)はアラビカ・ロブスタに続く“第3の主要種”とされながら、生産量がごくわずかで、増やすのが難しいと長らく考えられてきました。しかし、その背景には“分類の誤解”が潜んでいました。今回紹介する研究は、このリベリカ系統の再分類によって、コーヒーの可能性を大きく広げる発見です。

これまで1種類とみなされていたリベリカ系統が…

従来、リベリカは1種類(C. liberica)のみで、この種の中に2つの変種があるとされているだけでした。ところが今回、遺伝子解析・形態観察・地理分布の総合解析により、リベリカが3つの独立した種であることが明らかになりました。それが、Coffea liberica(リベリカ)、C. dewevrei(通称“エクセルサ”)、そしてC. klainei(クラネイ)です。研究チームは野生・栽培を含む55系統のDNAをAngiosperms353遺伝子セットで解析し、さらに37系統から2,240のSNPを抽出して集団構造を評価しました。その結果、3つのグループが遺伝的にも形態的にも明確に分かれ、これまでの分類を根本から見直す必要があると示されたのです。この見直しは、単なる学術的整理にとどまらず、品種改良や保全戦略の設計図を刷新します。

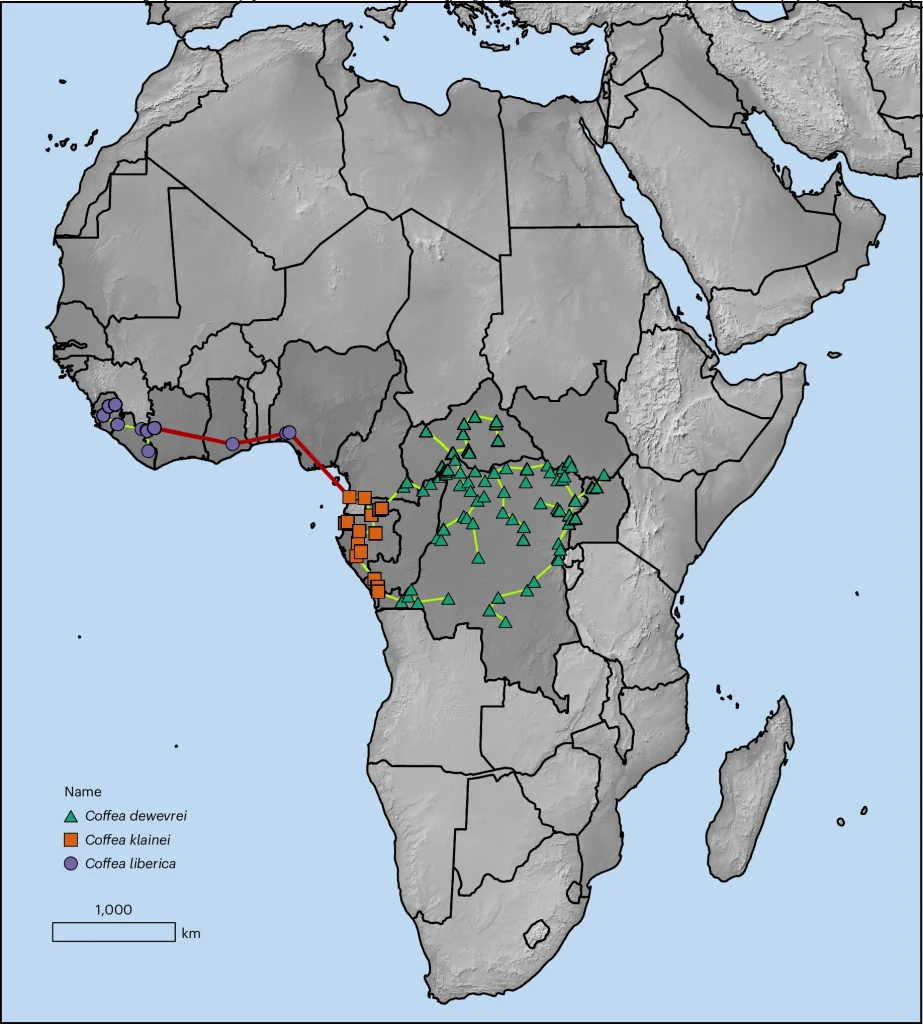

分布と気候適応の“棲み分け”

3種は野生分布が重ならないアロパトリー(=野生分布が重ならない)を示します。C. liberica(リベリカ)は西アフリカ(シエラレオネ〜ナイジェリア)、C. dewevrei(エクセルサ)は中央アフリカ(コンゴ〜ウガンダなど)、C. klainei(クラネイ)は西中部アフリカ(カメルーン〜ガボン〜コンゴ共和国・カビンダ飛び地)です。標高帯も異なり、C. liberica(リベリカ)とC. klainei(クラネイ)は平均300m前後の低地、C. dewevrei(エクセルサ)は平均650mと高地に適応しています。気候条件では、C. liberica(リベリカ)は雨季と乾季がはっきり分かれる地域に、C. dewevrei(エクセルサ)は年間を通じて降水が均等な地域に多く分布。この違いは栽培環境の適性を示し、品種ごとに異なる気候適応性があることを意味します。つまり、これまで“リベリカはここでしか育たない”と考えられていた前提が崩れ、より広い環境での栽培や改良が可能になるかもしれません。

味・香り・加工性の多様性

分類の見直しは、味や香りの世界にも影響します。例えばC. dewevrei(エクセルサ)は果肉やパーチメントが薄く、種子が小さいため、既存のアラビカ・ロブスタ向け加工設備でそのまま処理しやすく、歩留まり(アウトターン)が良いのが特徴です。さらに、フルーティーで軽やかな酸味、スパイスを思わせる香りを持つとされ、スペシャルティ市場で差別化が可能です。C. liberica(リベリカ)はボディ感が強く、ジャックフルーツやダークチョコレートのような重厚な香りが特徴で、ブレンドに深みを加えます。C. klainei(クラネイ)はまだ商業流通量が少ないものの、潜在的にユニークな風味を持つ可能性があります。これまで“リベリカ”と一括りにされていた味の評価が、種ごとに整理されることで、消費者の選択肢も広がります。焙煎家の選択肢が増え、新たなコーヒージャンルが確立する可能性もありますね!

生産量の現実と拡大の動き

一般的に「リベリカは世界生産の1〜2%」と言われていましたが、最新データではその正確な生産量はさらに低く、C. liberica(リベリカ)とC. dewevrei(エクセルサ)を合わせても世界輸出量の約0.01%(1000トン未満)にすぎないと判明しています。ただし、ウガンダ、南スーダン、インド、ベトナム、マレーシア、フィリピン、インドネシアなどで生産拡大の動きがあります。小規模ゆえの希少価値は、スペシャルティコーヒー市場で強みになり、ブランド戦略の武器となります。また、C. dewevrei(エクセルサ)とその雑種は高い成長力と収量性を持つという報告もあり、将来的には異種交配による新しい味と耐性の両立が期待されます。

分類の見直しが未来を拓く

今回の再分類で、旧分類のリベリカ(本研究の3種)の分布域(EOO)は約95%、確認生育域(AOO)は約93%縮小と見積もられ、IUCNレッドリストで危急(Vulnerable)への格上げが妥当とされます。「健全な種の保全」は味や香りの多様性を守るためだけでなく、病害や気候変動に耐える品種を作るためにも欠かせません。コーヒーの未来を守るためには、まず正確な分類から始める必要があります。どこに、どの種が、どの性質を持って存在しているのか──その地図があってこそ、農家は環境に合った品種を選び、消費者は新たな風味を楽しめ、研究者は持続可能な育種の道筋を描けるのです。今回の研究は、科学的分類とコーヒー文化の両方にとって、大きな一歩となるでしょう。未来にも、安心してコーヒーが飲めるよう、そして新たなコーヒー文化が楽しめるよう、今回の研究が発展していくことを願いたいですね。

コメント