野原の“自爆キュウリ”は小さな水圧砲でした

地中海沿岸に自生するスキュアーティング・キュウリ(Ecballium elaterium)は、熟すときに「ポンッ」と破裂して種子を遠くへ飛ばすユニークなウリ科植物です。最新の研究では、この爆発メカニズムを 3D µCT(マイクロコンピュータトモグラフィー)、高速度撮影、電子顕微鏡観察、微小力学試験を組み合わせて解析しました。植物がどのように物理学の最適解を実装しているのか――今回の記事では、研究で明らかになったポイントを丁寧にひもときます。

水圧で撃ち出す“天然キャノン”

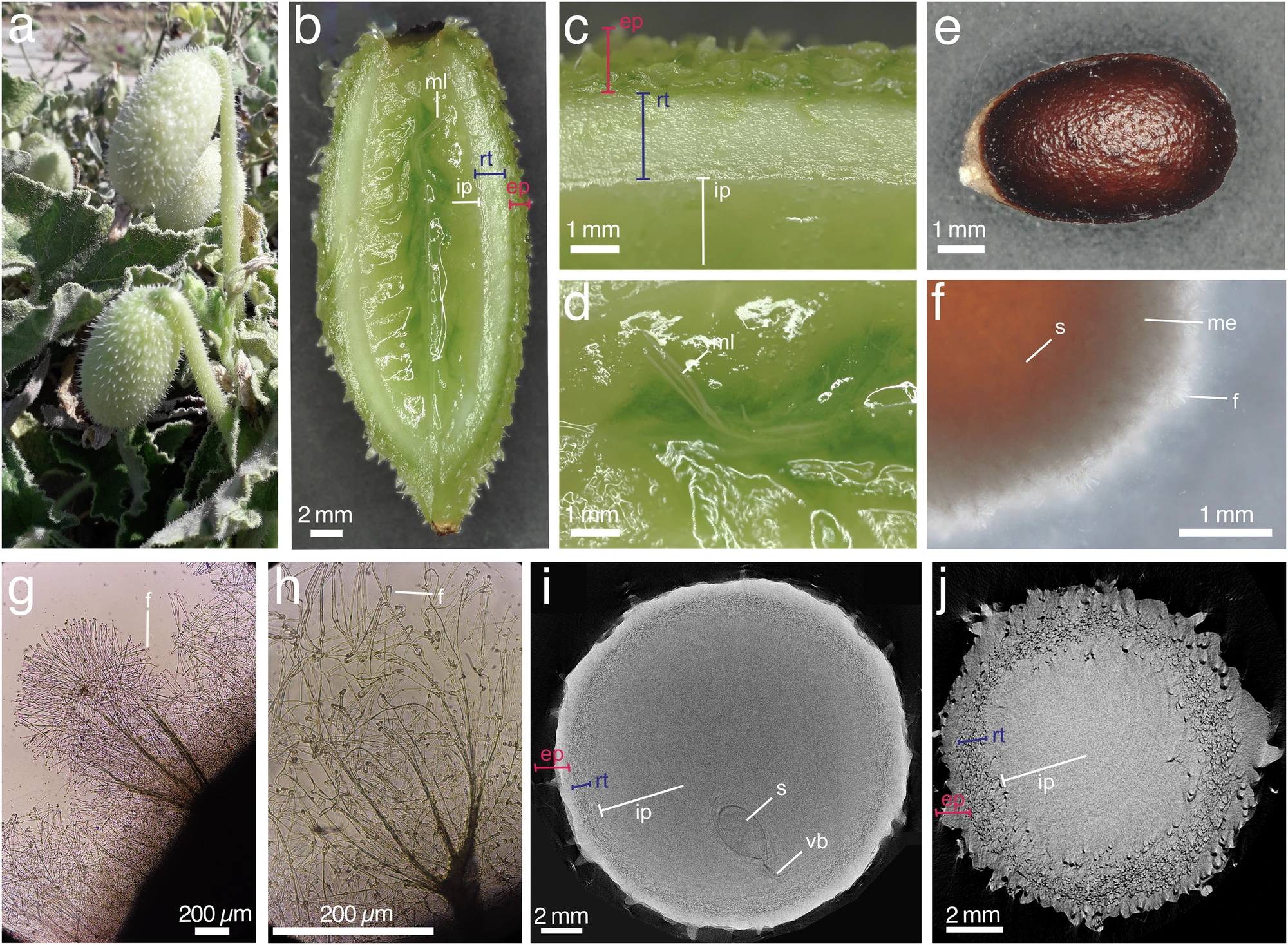

果実内部ではパレンキマ細胞(※)が大量の水を取り込み、内部圧力(膨圧)を大きく高めます。計算上のピーク圧は約 0.8 MPa――自動車タイヤの4〜5倍に相当する値です。限界圧力に達すると、果柄基部に位置する隔壁(コルク栓状構造)が一瞬で外れ、粘弾性の高い果汁が推進剤となって種子を射出します。火薬やバネを用いず、“水”だけで動作するこのキャノンは、エネルギーロスも少ない、究極のエコエンジンと言えるでしょう。

もう少し細部を見てみましょう。果実は外側から外果皮・中果皮・内果皮の三層構造になっており、中果皮の細胞壁は強靭なセルロースマイクロフィブリルで補強されています。水を含んだパレンキマ細胞が内部から均一に押す一方で、中果皮が風船のゴム膜のように張力を担い、圧力の蓄積を支えます。この張力が限界を超えると、応力集中が起こりやすい果柄基部から破断が開始し、封印が解ける仕組みです。

※パレンキマ細胞(parenchyma cell)は、植物組織を構成する基本的な細胞の一つで、主に光合成、貯蔵、代謝などの役割を担っています。薄い細胞壁を持ち、柔軟性に富んでいるのが特徴です

発射角53°――茎が自動で照準を合わせる

果実の“銃口”となる果柄は、熟成が進むと細胞伸長によって数センチメートル伸びます。同時に曲率が 1/3 以下に低下し、ほぼ直線状になります。その結果、果実本体と茎が作る角度は平均 53°で安定し、理論上最長射程を与える 45° をわずかに超える“実戦向け”弾道角に落ち着きます。空気抵抗を考慮した数値シミュレーションでも、実際の種子サイズ(長径5–6 mm)の場合は 50–55° が最適とされ、観察結果とよく一致します。

この角度調整は、茎内部の一次木部および柔組織の伸長タイミングが鍵です。成熟過程で発現が上がる伸長関連遺伝子の転写プロファイルを調べると、果柄の伸びが急加速するステージでセルロース合成酵素の転写量もピークになることが分かりました。植物ホルモンのオーキシン勾配が茎の上下で非対称に形成されることで、最終的な射出角が決まる可能性が指摘されています。

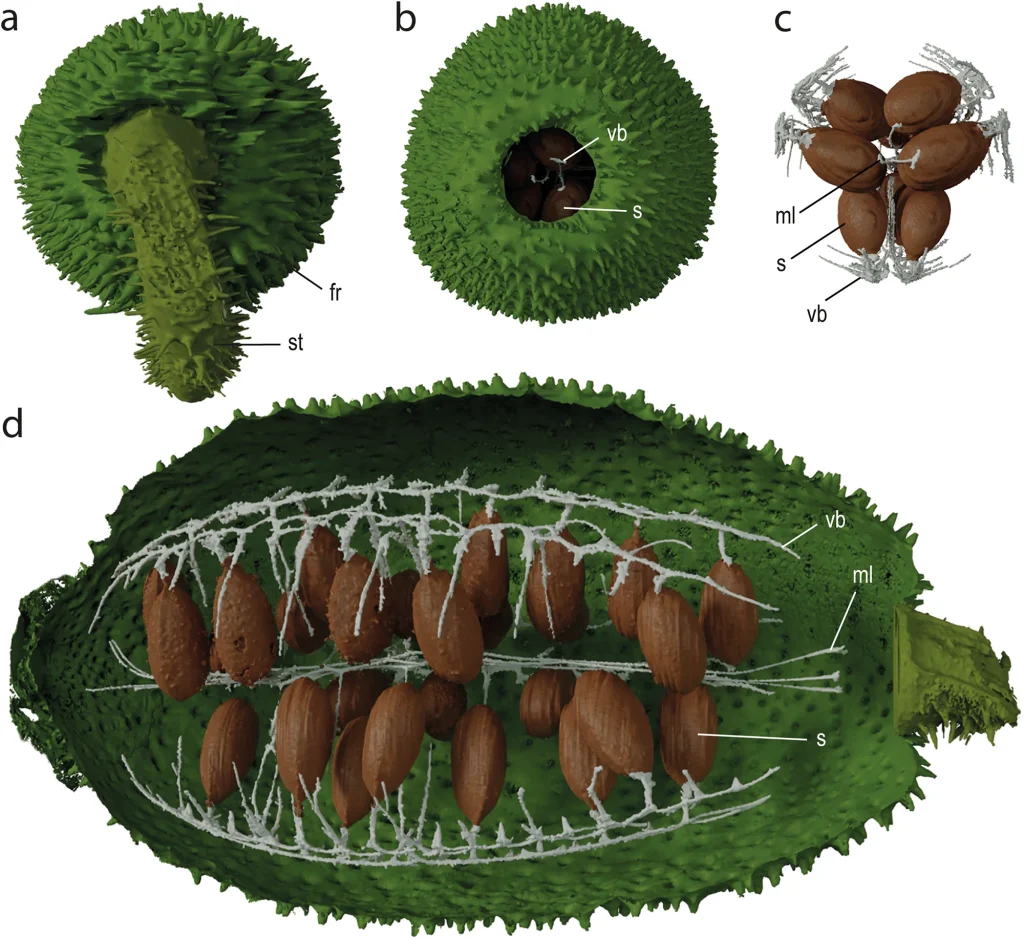

3D µCTが暴いた6列マガジンの内部設計

X 線マイクロトモグラフィーにより果実を非破壊で撮影し、三次元再構築を行ったところ、種子は維管束に沿って 6 列に整列し、1 果実あたり最大 53 粒が収納されていることが判明しました。各列はスポーク状に配置され、中央には粘液を逃がす空隙が走っています。発射時にはこの空隙を通って果汁が一気に流れ、周囲の種子を均等に押し出します。

注目すべきはセルロース繊維の配向です。中果皮のセルロースは発射方向に ±20° のバイアスで配列し、破裂時の応力が“銃口”に誘導されるよう設計されています。顕微赤外分光で見ると、この領域のリグニン含量は周囲より 15 % 低く、より柔軟な破断ラインが意図的に作られていることが分かります。要するに、植物は自ら“破裂の導火線”を細胞レベルで仕込んでいるのです。

高速度カメラが捉えた弾道パフォーマンス

1 万 fps の高速度撮影と粒子追跡アルゴリズムにより、種子の初速は平均 10 m/s(時速 36 km)、射出完了までの時間はわずか 30 ms であることが示されました。種子はほぼ同時に飛び出しますが、果実の中心付近から出た粒が最も遠くへ到達し、端の列から出た粒はやや速度が遅くなる“非線形速度分布”も確認されました。

さらに流体シミュレーションでは、粘液が摩擦係数を 20 % 以上下げ、射程を 1.3 倍に延伸する効果が示されています。粘液は粘度が高いほど摩擦低減に寄与しますが、粘りすぎると初速を落とすというトレードオフもあるため、果汁の糖濃度は 18–22 % の狭い範囲に制御されていました。ここでも植物は“最適粘度”を進化的に選び取っているわけです。

粘液が数分で“瞬間接着剤”へ変身

飛行中に潤滑剤だった粘液は、着地後わずか数分で乾燥し、最大 27.5 N(約 2.8 kg 重)もの剥離力を示すセルロースベースのフィルムに硬化します。乾燥過程で水分が抜けると、β-1,4-グルカン鎖が再配向し、ナノ繊維ネットワークが自己組織化を起こすのです。AFM(原子間力顕微鏡)のフォーススペクトルでは、硬化後の弾性率が 3 GPa に達し、木材に匹敵する硬さへ変貌することが示されました。

接着場面を再現した in vitro 実験では、砂粒を敷いたプレートに種子を落下させると、わずか 30 秒で剥離力が 10 N を超え、その後 5 分で飽和強度に到達しました。粘液を除去した対照では 0.23 N しか接着力が出ず、この硬化プロセスが種子定着に不可欠であることが明白になりました。

まとめ

スキュアーティング・キュウリは、発射角の自動調整、6 列マガジン、潤滑と接着を切り替える粘液という三段ギミックで、種子を 12 m 先まで確実に送り届けます。最新研究はこれらの挙動を 3D 可視化と物理計測で定量化し、粘液硬化の接着力やセルロース配向まで明らかにしました。爆ぜる瞬間に込められた細胞レベルの設計は、植物が進化により、いかに物理法則を味方につけているかを物語っていますね。野原で揺れている小さなキュウリ、その内部で静かに“水圧エンジン”がスタンバイしていることを想像してみてください――植物は本当にダイナミックなエンジニアですね!

コメント