導入――未利用の“遠赤色光”という光資源

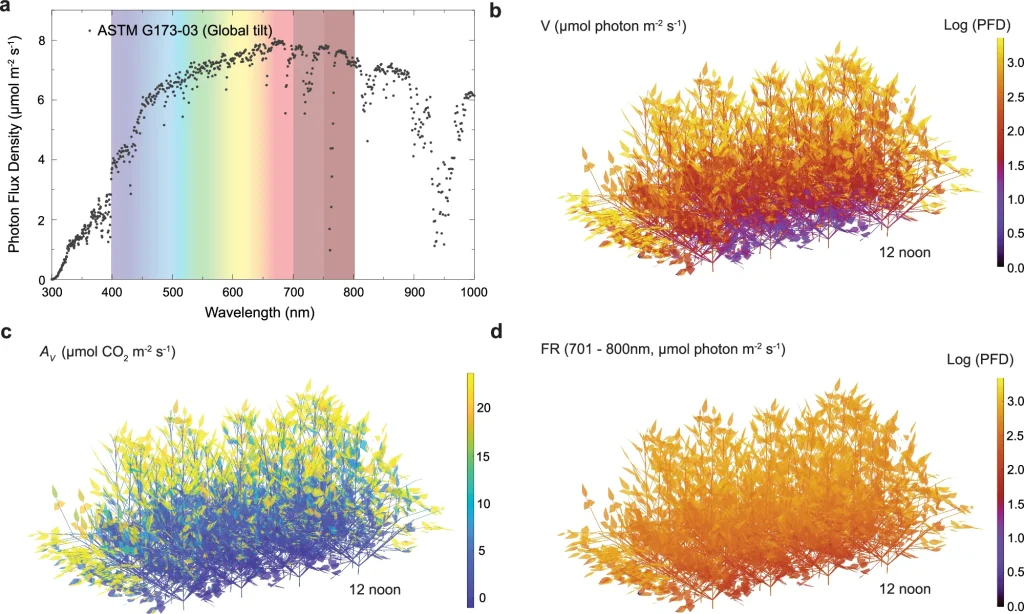

「光合成」に利用される波長は、可視光(波長400~700ナノメートル)です。多くの作物の葉はこの帯域の光をおよそ90%吸収し、糖づくりに利用しています。一方で、遠赤色光(700~800ナノメートル)は葉を透過しやすく、群落の上層を通過して下層に豊富に届いているにもかかわらず、ほとんど利用されていません。そのため、濃密な作物群落の下層の葉は可視光が不足し、遠赤色光に偏った環境に置かれています。

では、この遠赤色光を吸収できるクロロフィルを作物に持たせ、下層の葉で狙って働かせることができるとしたらどうなるのでしょうか。本論文は、この問いを実際の圃場データに基づいた3次元群落モデルで検証し、1日の二酸化炭素同化量が最大で約26%増加する可能性を示しました。ここで示されている数値はあくまで思考実験の結果にあたります。しかし、単なる机上の空論ではありません。葉の位置ごとの光環境、熱収支、ガス交換まで組み込んだ、現実に根ざした仮想圃場での試算です。

Reference: Addition of longer wavelength absorbing chlorophylls into crops could increase their photosynthetic productivity by 26%(Nature Communications, 2025年8月26日, オープンアクセス)

研究背景――1枚の葉から群落へ

1枚の葉の光合成を対象とした研究は非常に多く行われてきました。しかし、実際の圃場では葉が何層にも重なり、時間とともに光の向きや強さ、波長の組成が変化します。上層の葉は可視光をほとんど吸収し尽くして光飽和に達する一方で、下層の葉は可視光不足のために光合成が頭打ちになります。ここで重要になるのが、遠赤色光と赤色光の比率(FR/R比)であり、群落の深部に進むほどその比率が1を大きく超えていきます(遠赤外線FRの比率が増える)。

自然界には、この遠赤色光を使いこなす生物が存在します。シアノバクテリアは「遠赤光順化」と呼ばれる仕組みによって環境に応じてクロロフィル d やクロロフィル f を増やし、700~800ナノメートルの光まで利用することができます。これを高等植物の葉に導入できれば、群落下層に存在する未利用の光を新しい燃料に変えられるかもしれません。ただし、それがどの程度の効果を持つのかはこれまで定量化されていませんでした。

方法――実圃場データと3次元モデルを組み合わせた仮想実験

本研究はダイズ圃場を対象とし、群落の構造と生育段階を再現した3次元モデルを構築して、クロロフィル dやfの導入効果を推定しています。太陽光のスペクトルを入力し、青・緑・赤・遠赤色光の各波長帯について、葉ごとの入射・反射・透過をレイトレーシングによって解析しました。そして得られた葉面ごとの光量をもとに、葉の気孔の開閉、葉温、蒸散、光化学反応を同時に解く葉レベルの生理モデルを結合しました。これにより、時間と空間に分解した形で二酸化炭素同化量や蒸散量、水利用効率、葉温を計算し、1日全体の積算値を群落全体で比較しています。

シナリオは大きく2種類設定されました。1つは群落全体で一様に遠赤色光の吸収能力を付与する仮定です。もう1つは、遠赤色光と赤色光の比率が高いほど吸収能力を大きくする、すなわち深さに応じて吸収を強める仮定です。後者は、上層の過剰な吸収を避け、下層で集中的に遠赤色光を利用させる設計思想に基づいています。さらに生育段階ごとに日中の変化を解き、日平均で比較が行われました。

結果――下層で利用すると効果は大きい

まずクロロフィル d(主に701~750ナノメートルの光を吸収)を導入したと仮定すると、深さに応じた吸収戦略を取った場合に、1日の平均二酸化炭素同化量が約13.7%増加しました。これにより、群落下層で利用されていなかった遠赤色光を有効に使うことができ、上層のリスクを抑えつつ全体を底上げできることが示されました。

次にクロロフィル f(800ナノメートル付近まで吸収)を導入した場合は、同じく深さに応じた吸収戦略によって、1日の平均二酸化炭素同化量が最大で約26.1%増加しました。このとき日平均の光吸収は約22.7%増加し、水利用効率もおおむね0.8~1.2%改善するという結果が得られました。追加吸収による葉温の上昇は正午でもおおよそ1度以内に収まり、熱害のリスクは管理可能な範囲であると推定されました。

重要なのは「いつ、どこで」発現させるかという点です。群落がまだ栄養成長の初期は葉がまばらとなり光が十分に行き渡っているため、遠赤色光導入の効果は小さくなります。一方で、群落が茂る生殖成長期には下層での効果が顕著となり、群落全体の二酸化炭素同化が大きく伸びることが確認されました。モデルはここに「最適なタイミングと配置」の余地を見ています。

考察――新しさと難しさ

この研究の価値は、「光の使える波長帯を拡張する」という直感的なアイデアを群落スケールで可視化し、数値化・シミュレーションした点にあります。特に遠赤色光と赤色光の比率に応じて下層で吸収を強化する設計は、上層での光飽和や過熱、光阻害のリスクを避けながら未利用の光資源を掘り起こすことにつながります。これは、酵素の改良や光保護の回復速度を高めるといった従来の戦略とも相補的であり、組み合わせればさらなる成果が期待できます。

一方で、実現には大きな生物学的な課題があります。クロロフィル f の合成酵素は同定されていますが、クロロフィル d の合成経路はまだ明らかになっていません。さらに、色素を合成できるだけでは十分ではなく、光化学系タンパク質の結合部位をクロロフィル d/f に合わせて最適化し、励起エネルギー移動のロスを最小限に抑える分子設計が必要になります。幸い、試験管内の植物光捕集複合体がクロロフィル d/f を結合できることは示されており、結合部位の精密な調整は進みつつあります。しかし、圃場レベルで安定して機能するまで落とし込むには、多段階の設計と検証が必要です。

さらに、発現制御が重要になります。シアノバクテリアでは、フィトクロムと呼ばれる光センサーが遠赤色光と赤色光の比率を感知してクロロフィル d/f の合成を誘導しています。作物においても、同様のフィトクロム連動型の転写制御を利用すれば、群落の深さに応じてクロロフィル d/f を誘導することが理論的には可能です。これに生育段階、特に生殖成長期でのスイッチを組み合わせれば、「必要な場所で必要なときにだけ」色素を増やす回路設計が見えてきます。

水利用効率と実装時の課題

遠赤色光を新しい燃料として利用すると、蒸散量が増える場面が出てきます。水が豊富な条件では、二酸化炭素同化量の増加が蒸散量の増加をやや上回り、水利用効率は小幅ながら改善します。しかし、乾燥した条件では水利用効率の低下や成長抑制につながる可能性があります。実際に導入を考える際には、以下のような安全策を組み合わせることが現実的です。

- 栄養成長初期は効果が小さいため、群落が茂る生殖成長期に限定して導入することで、不要な蒸散の増加を避けることができます。

- 上層では吸収を抑え、下層で高めることで、上層の過熱や光阻害を避け、下層の無駄になっていた光だけを回収できます。

- フィトクロムに加えて乾燥応答(例えば土壌水分や気孔の開閉を制御する植物ホルモン経路)と連動する仕組みを作り、乾燥条件下ではクロロフィル d/f の誘導を自動的に抑制することが可能です。

- 栽培面では、かん水設計や被覆資材の利用を組み合わせ、正午の葉温上昇が熱ストレスの閾値を超えないよう管理することが重要です。

- 気孔応答の迅速化や根系の水取り能力を担保する遺伝子改良と並行して進めることで、二酸化炭素同化量増加の裏側にある水のコストを相殺できます。

シミュレーションと実際の距離が近くなる――量子時代のはじまりか?

本研究が示したのは、「光の波長の使い方」そのものを設計対象にするという新しい方向性です。屋内の場合、温室でLEDが当たり前になった現在では、遠赤色光の与え方と葉の位置ごとの光学設計を組み合わせることで、下層の葉が十分に働かない状況を解消することができます。屋外の圃場でも、遺伝子改良と群落設計、栽培管理を組み合わせることで、未利用の光を収量に変換する発想が生まれます。

さらに広い視点では、量子コンピューター時代への地ならしという意味も大きいと言えます。今回のモデル自体は従来型の計算によって動いていますが、励起エネルギー移動の量子力学的な挙動や、群落スケールでの膨大な組合せ最適化(例えば発現制御のタイミングや場所の最適化、気象条件の変動を踏まえたシナリオ)は、量子計算と相性が良い分野です。「どの葉で、いつ、どれだけ」遠赤色光を利用するのが最適かという問題は、古典的な計算では探索が困難になりがちであり、量子アルゴリズムの適用余地があります。つまり本研究は、量子技術を活用した農業バイオ分野への下地づくりとしての意義も持っています。

まとめ――“まだ”の先にある未来

この論文は、クロロフィル d/f の導入が理論上どれほど群落全体の光合成を高めるかを、現実的な制約を織り込んだ3次元シミュレーションで示しました。結論は明快です。下層の葉を狙って遠赤色光を利用すれば、1日の平均二酸化炭素同化量は最大でおよそ26%増加する可能性があります。ただし、それは最適な配置とタイミングを満たす場合の到達可能性です。色素合成経路、結合部位設計、発現制御、水リスクの管理など、越えるべき課題は多く残されています。

それでも、ここで描かれた未来は机上の空論に留まりません。「光のスペクトルを設計する育種や合成生物学」という考え方は、既存の改良策と並行して進め、相乗効果を生み出すことができます。シミュレーションが研究開発の助走距離を縮め、やがて量子計算が探索空間を押し広げるでしょう。まだ実現していませんが、十分にあり得る未来の輪郭を、この研究は鮮明に描き出しているのです。

補足:用語の解説

- 遠赤色光:700~800ナノメートルの光。可視光より長い波長で、葉を透過しやすい特徴があります。

- FR/R比:遠赤色光と赤色光の比率。群落の深部ほど大きくなります。

- クロロフィル d / f:遠赤色光を吸収するクロロフィル。シアノバクテリアで確認されています。

- 遠赤光順化:遠赤色光が多い環境でクロロフィル d/f を増やす仕組み。

コメント