気候変動で木は枯れる——その常識の裏で、太る森がある

近年、ニュースや報告書で「異常気象による森林被害」「干ばつで枯死する樹木」といった言葉を目にすることが増えました。確かに、極端な熱波や乾燥、火災によって、多くの森林がダメージを受けているのは事実です。そのため、私たちは「温暖化=木が枯れる」というイメージを持ちがちです。

ところが、最近発表された2本の論文では、この常識を揺さぶっています。それらの研究によると、北米でも南米でも、森林の木々が“太くなっている”というのです。つまり、気候変動のただ中で、樹木たちは静かに、しかし確実にサイズを増している。その背景には、CO₂濃度の上昇と温暖化そのものが、成長を促しているという意外なメカニズムが隠れています。2本の論文を参考に、どのような現象がアメリカ大陸で起こっているのか、解説していきます。

北の森:米国で進む大径木の増加──温暖で湿潤な季節の恩恵

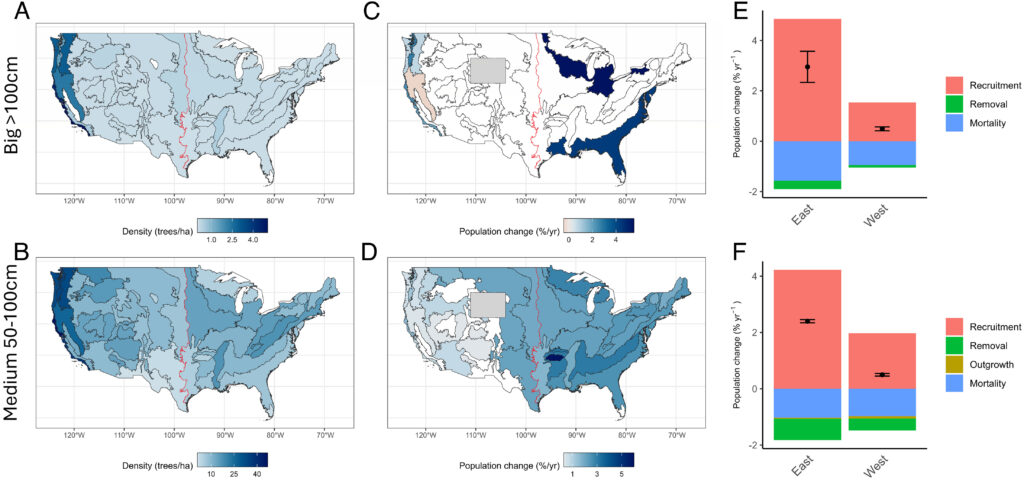

米国の森林を対象にした研究(Chisholm & Gray, 2025, PNAS)では、過去数十年にわたる森林調査データを解析した結果、大径木(胸高直径100 cm以上の個体)の数が全体的に増加していることが報告されました。特に東部アメリカでは、年平均でおよそ3 %前後の増加が見られ、これは予想に反してかなり高い成長率です。

この背景には、温暖化による成長期間の延長と、降水量の増加による水分環境の改善があると考えられています。つまり、極端な干ばつや寒冷化ではなく、むしろ「温暖で湿潤な気候」が一部地域の樹木にとって成長を後押ししているのです。

著者らは、伐採圧の低下や森林回復といった人為的要因に加え、近年の気候の安定化が「太る木」を支えていると指摘しています。

https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2421780122

Reference: Chisholm, R. A., & Gray, A. N. (2025). Populations of large-diameter trees are increasing across the United States. Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

南の森:アマゾンで進む基底面積の拡大──CO₂肥料効果の影

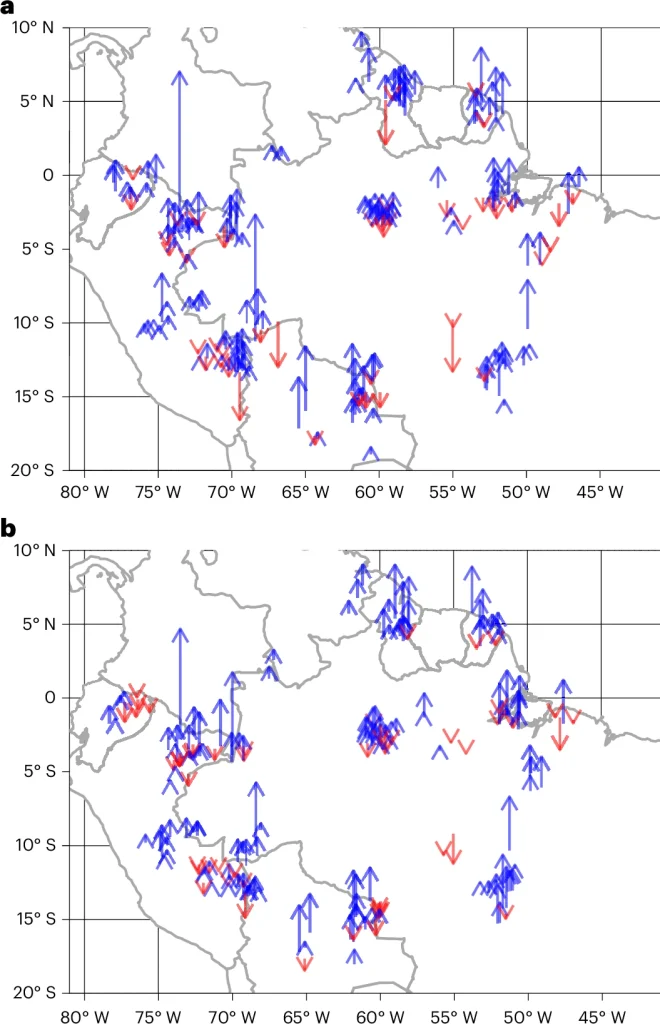

一方、アマゾン熱帯林を対象とした30年間の長期観測(Esquivel-Muelbert et al., 2025, Nature Plants)では、森林全体の基底面積(木の断面積を示す指標)が10年あたり約3 %ずつ増加していることが明らかになりました。干ばつやエルニーニョなどの極端現象を経ても、この傾向はほとんど崩れていません。

この現象の主な理由として、著者らはCO₂肥料効果(CO₂ fertilization effect)を挙げています。大気中のCO₂が増えると、植物は同じ光量でもより効率的に光合成を行えるようになります。また、気孔を小さく開くだけで十分なCO₂を取り込めるため、水の損失が減り、水利用効率(WUE)が向上します。

その結果、温暖化や乾燥の影響を受けにくくなり、全体として「太る森」が生まれているのです。

https://www.nature.com/articles/s41477-025-02097-4

Reference: Esquivel-Muelbert, A. et al. (2025). Increasing tree size across Amazonia. Nature Plants.

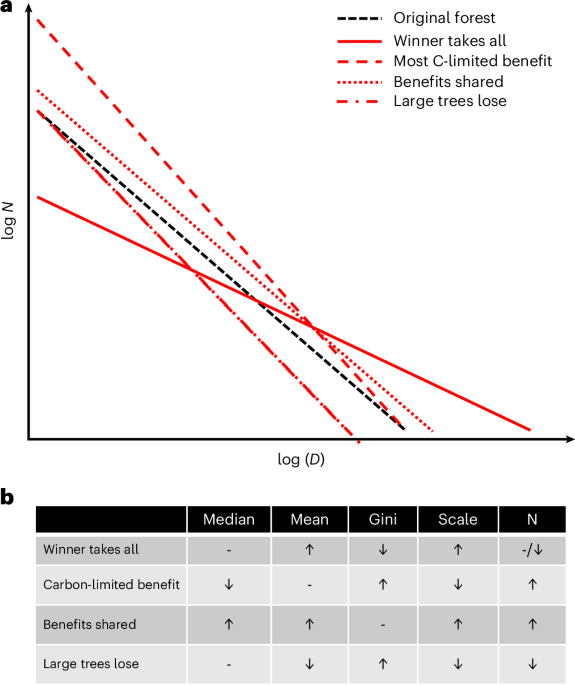

CO₂と温暖化が一部で“生理的最適域”を広げている

通常、植物の成長には「生理的最適域(physiological optimum)」があり、暑すぎても寒すぎても生育は鈍ります。

ところが、近年のCO₂上昇は、この最適域を静かに押し広げているように見えます。CO₂が豊富になると光合成が活性化し、ある程度の高温や乾燥を“吸収できる”ようになります。そのため、気候変動によるストレスの一部を相殺し、結果的に「平均的に太る」方向へ傾いているのです。

もちろん、これは自然が意図的にバランスを取っているわけではありませんが、大気変化に対する生態系の緩衝反応としては興味深い現象です。まるで地球自身が、過剰なCO₂を吸い込もうとするように、木々がその体を膨らませているようにも見えます。

限界の先に:干ばつ・火災・熱ストレスが臨界を超えた時

とはいえ、この「太る森」の傾向が永遠に続くとは限りません。CO₂の増加には一時的な“肥料効果”があっても、極端な温暖化や干ばつが頻発すれば、成長よりも死亡が上回る可能性があります。

2025年も、北米やカナダでは大規模な森林火災が続発し、これまで蓄えられた炭素が一気に放出されました。また、熱波による乾燥化やハリケーン被害も各地で報告されています。

樹木が太るスピードと、異常気象が森を削るスピード。このバランスが崩れたとき、私たちが目にするのは「成長の停止」ではなく、「蓄積した森の崩壊」かもしれません。

CO₂肥料効果が続く限り森は成長し、しかしそれが閾値を超えた瞬間、同じCO₂が今度は火種を大きくする燃料になる——そんな二面性を秘めています。

太る森は、地球のストレス応答か、それとも一時の膨張か

アメリカ大陸の両端、北の温帯林と南の熱帯林。この2つの研究が示したのは、「異常気象の時代にあっても、森林はなお成長している」という希望の兆しです。

しかしそれは、永続的な安定ではなく、環境変化への一時的な応答かもしれません。森が太るのは、地球がストレスに対して静かに呼吸を整えているようなもの。この“静かな巨大化”が、未来の安定に向かうプロセスなのか、それとも限界へ向かう膨張なのか——私たちは今、その分岐点に立っているのかもしれません。

この現象を理解し、観測し続けることこそが、地球という生命体の次の一手を読み解く鍵になりそうです。現在からの変遷がどうなるのか、とても気になりますね!

コメント