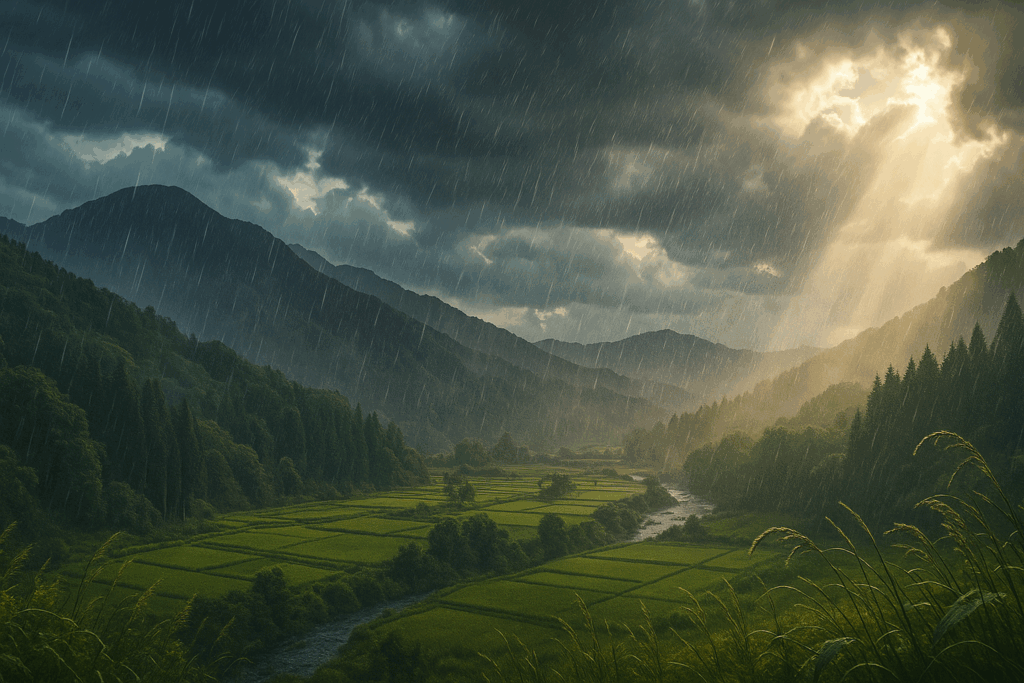

空の匂いが変わる頃

入道雲が山のように盛り上がり、光が白く弾けて、ほどなく時々の大雨。七十二候でいう「大雨時行(たいう ときどき ふる)」は、夏の終盤に訪れる情景です。打ち降る雨は地面の熱を奪い、風が通ると、街も畑もふっと息をつく…といわれていますが、最近の暑さは昔と変わっているような。それでも、旬なものを知るよい機会ですよね。

雨と農作物の切っても切れない話

葉っぱが濡れすぎると、病気になる。

夏の雨、とくに夕立やスコールのあとに心配なのが、植物の葉っぱが濡れっぱなしになること。

実はこれ、病気のもとになります。

たとえば「うどんこ病」「べと病」「斑点細菌病」などは、葉の表面が長時間湿ったままだと発症しやすくなります。

だから、夕立のあとには風通しをよくすることが大事。下葉をかいたり、支柱を使って葉が重ならないようにするだけでも、かなり違ってきます。

強い雨で、土の中の栄養が逃げていく。

もうひとつ気になるのが、土の中の養分の流出。

大雨が降ると、せっかく与えた肥料、特に窒素(N)が水と一緒に流れ出てしまうことがあります。これを「窒素の流亡」といいます。

一気にドサッと肥料を与えるのではなく、雨が多い時期は少しずつ、こまめに追肥するのがコツです。

植物にとっては、“ちょこちょこごはん”が助かる時期なんですね。

稲妻って、ほんとに「イネの妻」なの?

雷のことを「稲妻(いなづま)」って言いますが、これって漢字で見るとほんとうに“稲の妻”なんです。

昔の人は、雷が鳴ると稲がよく実ると体感的に知っていました。

実際、雷の放電は大気中の窒素を酸化して、ほんのわずかですが雨と一緒に地上に戻す働きがあります(いわば自然界の“空からの追肥”)。

とはいえ、現代の農業的にはあまり影響はないくらいの量。しかし、化学肥料が発達していない昔では、差が感じられるほどの現象なんでしょうね。

「自然現象と豊作を結びつけた言葉」が、こうして今も残っているのは、なんだか美しいですよね。

旬のきゅうりを科学で少しだけ

大雨時行の時期、旬の野菜はキュウリです。この時期のキュウリの勢いはすごいですよね。グリーンカーテンなどされたことのある方はご存じかと思います。この樹勢のエネルギーもらわない手はないですよ。

きゅうり(Cucumis sativus)は95%以上が水分。汗ばむ季節にうれしいカリウムを含み、青い香りは(E)-2-ノネナールという成分。ストレスが大きいとククルビタシンという苦味成分が増えます。

おいしく食べるコツはシンプルで、塩もみして余分な水分を軽く抜き、香りを引き立てること。

季節の一皿:オーソドックスな「冷や汁」

宮崎や埼玉の夏の定番。火照った体に、すっと落ち着く味です。

材料(2人分)

米飯 茶碗2・味噌 大さじ2・いりこ(または焼いたアジのほぐし身)大さじ2・白ごま 大さじ1・だし 300–350ml・木綿豆腐 150g・きゅうり1本・大葉5枚・みょうが1個

作り方

- 味噌をフライパンで軽く焼き目が付くまであぶる(香ばしさが鍵)。

- すり鉢で白ごま→いりこ→焼き味噌の順にすって、だしでのばす。冷蔵庫でしっかり冷やす。

- きゅうりは薄切り、豆腐は手で崩す。

- 器のご飯に、冷たい汁・きゅうり・豆腐をのせ、大葉とみょうがを散らす。好みで氷を1–2個。

ポイント:塩分は味噌の塩気で十分です。ごまの香りが青い香りを包み、大雨時行の涼感にぴったり。

すぐに試せる食べ方3選

- 塩もみ+ごま油+おろし生姜:香りが立ち、食欲のない日に。

- 一本漬け(浅漬け):塩・砂糖各少々+酢少々で1時間。弁当にも。

- 即席ピクルス:酢:水=1:1、砂糖・塩少々、粒こしょう。翌日が食べ頃。

雨の終わりに

夕立の音、濡れた土の匂い、台所に立ちのぼるごまの香り。夏の終わりは、空と畑と台所がつながる季節です。七十二候を手がかりに、空を見上げ、畑を気遣い、きゅうりの涼を味わいましょう。

コメント