落ち葉を手に取ると、真ん中を走る一本の太い筋が自然と目に入ります。主脈と呼ばれるその筋は、葉先に向かうほど徐々に細くなり、最終的には肉眼ではほとんど確認できないほど繊細な網目へと変わっていきます。普段は当たり前のように目にする現象ですが、改めて考えると「なぜ?」という疑問が浮かびます。もっと太ければ水も栄養も効率よく運べるように思えるのに、どうして“あえて細くする”必要があるのか。実際には、葉脈は単なる管ではなく、葉全体を支える柱でもあります。つまり葉脈は水道管であり骨格でもあるため、輸送と支持という二つの役割が衝突し、そのトレードオフによって太さや形が決まるのです。最新研究は、この身近な疑問に対して具体的な数値とモデルを用いて明快な答えを提示しています。

Reference: A trade-off between transport and mechanics determines plant leaf vein architecture

研究背景――葉脈の二重機能と設計ジレンマ

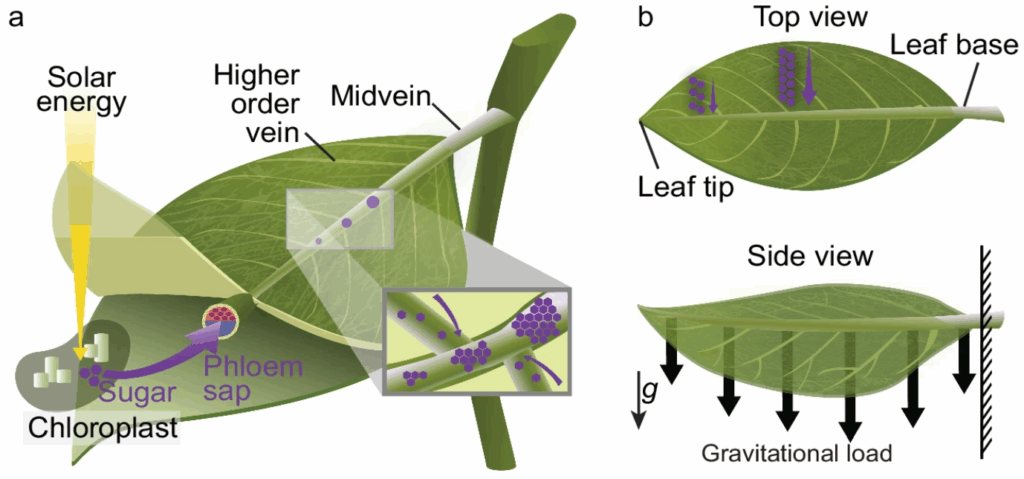

植物の葉脈は、(1)水や無機養分を主に木部(道管)として上流から葉へ配り、葉で生産された糖を師部(篩管)で基部へ送り返す「輸送路」であると同時に、(2)葉身を広げ、自重や風雨などの外力に耐える「構造材」でもあります。脈を太くすれば、断面積の増大により管路抵抗は急減し、圧力損失が小さくなります。さらに断面二次モーメントの増大によって曲げ剛性も高まり、たわみや座屈に強くなります。一方で、太径化には木化組織の構築コストと質量の増加が伴い、葉身内で脈が占める面積が増えるほど、光合成に使える表面が相対的に失われるという“デッドスペース”の問題が顕在化します。逆に細くすれば軽量で展開は容易になるものの、流体輸送の損失が増え、機械的安定性も低下します。

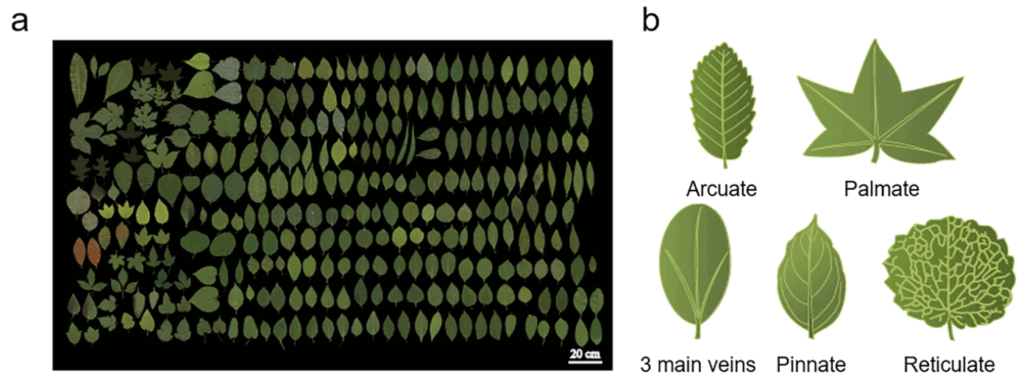

こうした相反する条件の綱引きが、葉脈の太さや分岐角度、先端から基部にかけての径変化(テーパー)を規定する“設計問題”の核心だと長らく考えられてきました。今回報告された研究は、この通念をデータ(147種の比較)と理論(輸送モデルと力学モデル)の双方から検証し、葉の部位ごとに何を優先すべきかという機能配分(先端=輸送優先/基部=支持優先)を明確化します。さらに、葉形(幅分布)・葉面積と主脈径の相関、脈の占有率がもたらす光合成機会のトレードオフなど、形態と機能を結ぶ要素を体系化した点は、本研究が提供した新しい知見として位置づけられるでしょう。

研究の方法――たくさんの葉を比較してみる

多様な形態と生態的環境を持つ147種の植物を対象に、葉の主脈(midvein)の形状を系統的に比較しました。対象としたサンプルは熱帯から温帯にかけての広範な分類群をカバーし、主脈長は30〜307 mmに及びます。研究チームは、デジタル画像解析を用いて主脈に沿った葉幅の分布を高解像度で測定し、位置ごとの脈径変化を数値化しました。これにより、葉の形状と主脈断面の関係を統計的に評価できる基盤を整えています。

そのうえで、二種類の理論モデルを構築しました。

- 輸送効率モデル:葉幅に比例して糖が主脈へと流入し、基部へ流下する過程を流体力学的に記述。圧力損失を最小化する理想的な断面分布を導出。

- 力学モデル:葉の自重や風による荷重を支える梁として主脈を捉え、曲げや座屈に耐えるための断面寸法を評価。

それぞれのモデルは、導かれる「輸送最適解」と「支持最適解」が必ずしも一致しないことを前提に設計されており、この相違を実際の観測データと照合することで、葉がどの部位でどの機能を優先しているかを明らかにしました。

結果・考察――葉脈は”輸送”と”支え”の最適解の塊だった

本研究の解析から、葉脈の形は一枚の葉の内部で機能の優先順位が切り替わる、ということが示されました。主な発見は次の通りです。

- 葉先端部:観測された主脈の径の変化は、養分の転流効率が最適の形に近いものとなっています。すなわち、先端側では光合成産物が側脈から主脈へ連続的に合流しつつ基部へ向かうため、圧力損失の最小化と流量増加への追随が優先されます。一方で、機械的観点からみると、実はこの部分は構造的に“過剰投資”となっており、力学的な観点からは最適とはなっていないことがわかりました。

- 葉基部:基部は、機械的支持が最適化され、構造安定が最優先であることがわかりました。葉全体の自重や外力(重力・風)に対して”梁”として働く必要があり、曲げ剛性の確保が優先されます。その結果、転流効率の面では“理想よりやや不利”になる構造となっています。

このように、先端=輸送優先/基部=支持優先という局所最適の重ね合わせが葉脈設計の実像であることが、147種の比較から多数例で裏づけられました。モデルとデータの照合では、葉形(幅分布)に応じて予測される“最適主脈プロファイル”が種横断的に再現され、大勢としては、先端・基部で異なる機能特性が働くことが確認されています。なお、例外も存在し、特定の生態・形態的適応(厚い革質葉、強風環境など)が局所的な偏りを生む可能性が言及されています。

脈を太くすることは輸送・支持の両面で利得がありますが、構築・維持コストに加えて、葉面内の非光合成領域“デッドスペース”を拡大させます。この占有率は状況により最大で葉面積の約50%に達し得るとされ、「葉脈は太いほど常に良い」わけではないことの根拠になります。

何に使えそうか?

この発見は、自然の造形を“設計図”として読み解く視点を与えてくれます。葉脈の形は「もっと太いほうが良い」わけでも「細ければ十分」なわけでもなく、機能とコストを天秤にかけた結果の最適解です。身近な葉の観察からも、輸送と支持の優先度の違いが見て取れるでしょう。

さらに応用的な観点では、葉脈の設計原理は”生物模倣”として工学にも転用可能です。軽量かつ強度のある建材設計、効率的な流体輸送システム、冷却デバイスなど、自然界のアルゴリズムを模倣することで新しい技術開発につながる可能性があります。重要なのは、単一の最適解ではなく、部位ごとに異なる最適化を組み合わせるという考え方です。たとえば、先端側には流量増に即応する可変断面の管網設計を、基部側には曲げ剛性を優先した梁設計を割り当てるといった“機能分担型”のデザイン指針は、軽くて強く、しかも損失の小さい人工システムの設計に直結します。

まとめ

- 葉脈は「水道管」と「骨格」という二つの役割を持ち、相反する要求のバランスで形が決まる。

- 147種の比較と理論モデルの照合により、先端は輸送優先/基部は支持優先という局所最適の重ね合わせが示された。

- 葉のサイズや形状と主脈径のスケーリングや、非光合成領域のコストなど、形と機能を結ぶ指標が整理された。

- この知見は、自然観察の新しい目線を与えると同時に、未来の工学応用のヒントともなり得る。

次に落ち葉を手に取るとき、その太さの変化に「自然のアルゴリズム」を感じてみてください。見慣れた緑が、一枚の設計図として立ち現れてくるはずです。

コメント