導入——植物の分子通信網と冷害適応の新発見

植物は動けない存在でありながら、環境変化に適応するために高度な分子ネットワークを駆使しています。特に低温ストレス、いわゆる冷害は作物生産に大きな影響を与える要因であり、その耐性メカニズムを理解することは農業の持続可能性に直結します。これまで研究者たちはホルモンや転写因子に注目してきましたが、根が持つ情報がどのように地上部へ伝達されるかという点については不明な部分が多く残されていました。今回Nature Communicationsに報告された研究は、この空白を埋めるものです。かぼちゃ由来のmRNA「CmoKARI1」が接ぎ木されたキュウリにおいて根から葉へ移動し、その結果として冷害に対する耐性を高めることが証明されました。この成果は、従来の「接ぎ木=物理的組み合わせ」という理解を超え、分子レベルでの通信が作物の環境応答に関与していることを示す画期的な発見です。

方法——接ぎ木を用いたmRNA移動と機能解析の戦略

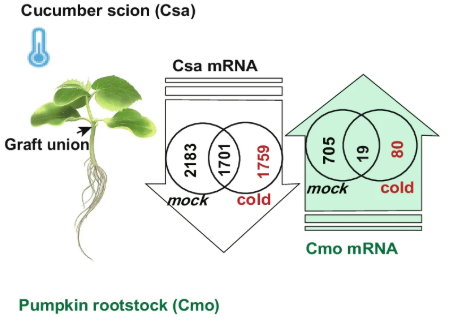

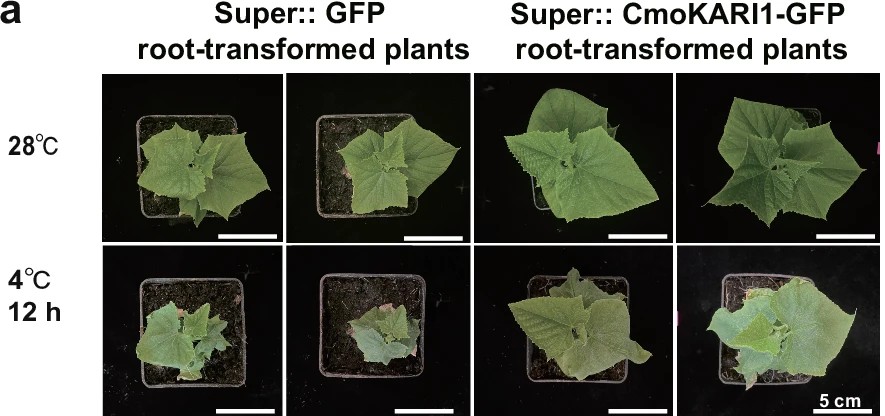

研究チームは、かぼちゃを台木にした接ぎ木キュウリをモデルとして実験を行いました。まずRNA-seqとRT-PCRによって、CmoKARI1 mRNAが根から地上部の葉に移動することを検出しました。この移動は偶然ではなく、冷害ストレスに応答して顕著に増加することが明らかになりました。さらに、GUSレポーター遺伝子を融合させることで、移動したmRNAが葉で翻訳され、タンパク質として機能することを可視化しました。これにより、単なる移動ではなく「情報としての意味を持つ移動」であることが立証されました。加えて、冷害条件下での代謝物解析により、ジャスモン酸イソロイシン(JA-Ile)の合成経路が活性化されていることが確認されました。これらの手法を組み合わせることで、分子の移動と機能を多面的に評価した点が本研究の強みです。

結果——CmoKARI1がJA-Ile合成を介して冷害耐性を強化

解析の結果、CmoKARI1 mRNAは冷害ストレス後6時間で葉に顕著に蓄積し、その存在量は葉中のmRNA全体の約10%に達しました。これは、単なる痕跡レベルではなく、実際に植物の生理に影響を与える規模で移動していることを示しています。移動したCmoKARI1は翻訳され、JA-Ile合成に関与する代謝経路を促進しました。JA-Ileは植物がストレス応答を行う際に重要なシグナル分子であり、その量が増加することで冷害耐性が顕著に強化されました。接ぎ木キュウリでは葉のしおれが抑制され、通常の系統と比較して顕著に耐寒性が向上しました。さらに、統計的相関解析においても、CmoKARI1の移動量と冷害耐性との間に強い関連が確認され、この分子の中心的役割が裏付けられました。

考察——mRNAの新しい役割と応用の可能性

本研究は、mRNAを細胞内の設計図にとどまらず、長距離を移動して情報を伝える「分子のメッセンジャー」として捉え直す必要性を示しています。これまで接ぎ木の効果は主に物理的・生理的な相互作用に基づくと考えられてきましたが、実際には特定のmRNAが情報を伝え、その翻訳産物が環境適応を支えている可能性が高いことが明らかになりました。この発見は植物生理学におけるパラダイムシフトであると同時に、応用研究の新しい道を切り開きます。冷害に限らず、乾燥、塩害、病害など多様なストレスに対しても同様の仕組みが存在するかどうかは、今後の研究によって明らかにされるでしょう。

プラントハック——接ぎ木と分子移動を利用した新しい育種戦略

「プラントハック」という視点で本研究を捉えると、これは植物の潜在的な力を分子レベルで利用する革新的な方法論といえます。従来の交雑や遺伝子導入といったアプローチでは得られなかった性質を、接ぎ木とmRNAの移動という自然な仕組みを利用して引き出せる可能性があるのです。すでに農業現場では接ぎ木が広く利用されていますが、今後は「どのmRNAを葉に届けられるか」という視点で台木を設計することが新しい育種戦略となるでしょう。これにより、冷害だけでなく、多様な環境変動に強い作物を生み出すことが可能となり、持続可能な農業に直結する応用力を持ちます。

今後の展望——分子台木デザインによる持続可能な農業の未来

今回の研究成果は冷害耐性の例にとどまりますが、他のmRNAや分子が同様に移動し、ストレス応答や成長制御に関与している可能性は大いにあります。将来的には、特定の環境条件に適応できるよう分子レベルで設計された台木が開発されるかもしれません。これにより、気候変動や異常気象の影響を受けにくい作物を安定的に供給することができるようになり、食料安全保障や環境保全に貢献することが期待されます。まさに、接ぎ木と分子生物学を融合させた「次世代プラントハック」が農業の未来を形作る鍵となるでしょう。

コメント