ダイズは、世界中で食用や飼料、油脂の原料として重要な作物ですが、その遺伝的多様性にはまだ多くの未解明な部分が残されています。今回、Nature Geneticsに掲載された研究では、日本と世界のダイズ品種の遺伝的多様性を明らかにするために、11の高品質ゲノム参照を構築し、特に遺伝子レベルでの構造変異(SV)を詳細に解析しました。この研究では、特定の遺伝子の変異が生産性や形質にどのような影響を及ぼすかを探り、ダイズの育種に新たな知見をもたらしました。本記事では、その研究の内容と、今後のダイズ品種改良への応用可能性について詳しく見ていきます。

研究の目的と手法

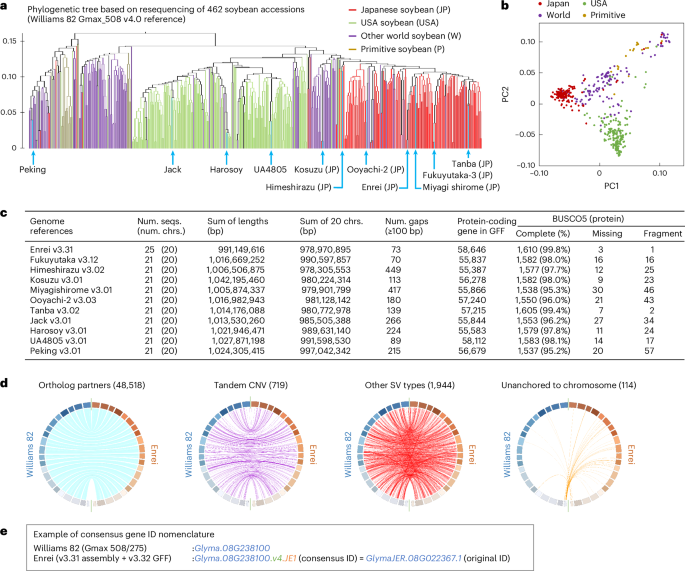

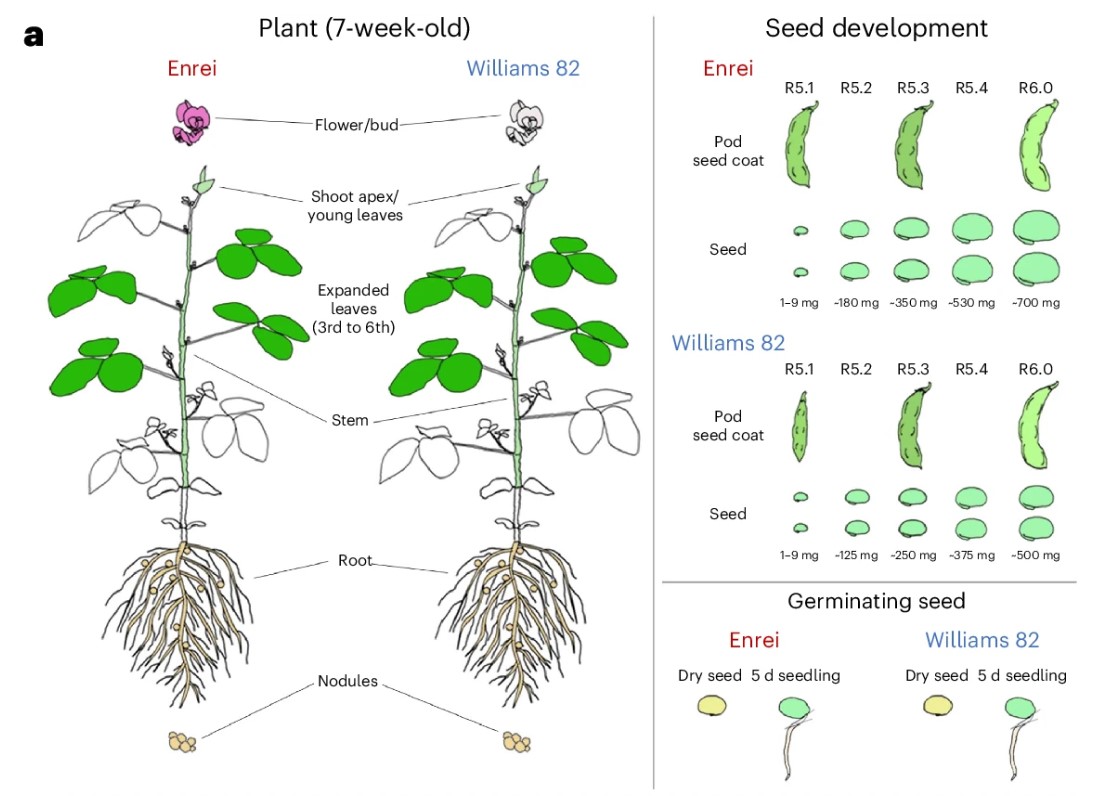

この研究の目的は、日本のダイズ品種が持つ独自の遺伝的特徴を明らかにし、それが形質や生産性にどのような影響を与えているかを理解することでした。研究チームは、Oxford Nanopore Technology(ONT)を用いた長鎖DNAシーケンシング により、日本のダイズ7品種、北米の3品種、原始的な1品種の計11品種の高品質ゲノム参照を構築しました。さらに、新たに開発した**「Asm2sv」** という解析手法を活用し、遺伝子レベルでの構造変異(gene-SV)を包括的に特定しました。このデータをもとに、世界462品種のパンゲノム解析 を実施し、日本と米国のダイズ品種間に存在する選択的スイープを特定しました。また、ゲノムワイド関連解析(GWAS)を活用し、大粒形質や莢の破裂抵抗性など、生産に関わる形質に関連する遺伝子を特定しました。

研究から得られた興味深い発見

研究の結果、日本のダイズ品種と米国の品種は遺伝的に大きく異なることが確認されました。特に、莢の破裂抵抗性を制御するPDH1遺伝子が、日本の品種では野生型として維持されている一方、米国の品種では機能欠損型(K31*変異)が選択的に増加していることが判明しました。この変異は、収穫時の種子散布を防ぐ重要な形質であり、米国では機械収穫を前提とした育種の過程で選択されてきたと考えられます。また、GmFT2b遺伝子の3’ UTR領域における挿入変異が、日本の一部のダイズ品種で見られ、これが開花時期の調節に関与している可能性が示唆されました。さらに、日本の大粒ダイズに特徴的なゲノム領域が特定され、特定のアリルの組み合わせが大粒化に貢献していることが明らかになりました。

生産性向上に関わる重要な形質

本研究では、ダイズの生産性向上や品質改良に直結するいくつかの形質が特定されました。

- PDH1遺伝子(莢の破裂抵抗性): 機能欠損型の変異を導入することで、莢の破裂を抑制し、収穫時の種子損失を防ぐことが可能。

- GmFT2b遺伝子(開花時期の調整): 遺伝子の制御により、開花時期を最適化し、地域ごとの適応性を高めることができる。

- Glyma.16G152700(GATA転写因子): この遺伝子の変異により、大粒形質の発現を促進する可能性がある。

- CG-α-2(種子貯蔵タンパク質): タンパク質含量の調整に関与し、食品用途に応じた品種改良が可能。

これらの知見は、ゲノム編集技術を活用することで、より効率的な育種戦略へと応用することが期待されます。

まとめと今後の展望

この研究は、日本のダイズが持つ独自の遺伝的特徴を明らかにし、それが形質にどのように影響を与えているかを示す重要な成果をもたらしました。特に、莢の破裂抵抗性、大粒形質、開花時期の調節 などの形質に関連する遺伝子が特定されたことで、今後のダイズ育種に大きな可能性が広がりました。ゲノム編集技術を活用すれば、より短期間で望ましい形質を持つ品種を開発することが可能になり、持続可能な農業や高付加価値食品の開発 に貢献できると考えられます。今後は、これらの知見を活かした品種改良プログラムの実施や、新たな育種技術の確立が期待されます。

コメント